2. 中国科学院大学, 北京 100049;

3. 广州中医药大学中药学院, 广州 510006;

4. 岭南园林股份有限公司, 广东 东莞 523000

2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

3. School of Chinese Material Medicine, Guangzhou University of Traditional Chinese Medicine, Guangzhou 510006, China;

4. Lingnan Landscape Company Limited by Shares, Dongguan 523000, Guangdong, China

世界岛屿数目很多,总面积约970 km2,约占世界陆地总面积的1/15[1]。各个岛屿本身构成一个独立或半开放的生态系统,其植物多样性的形成与植物种子传播有密切的关系,岛屿形成后,植物由大陆或其他陆地向此扩散,因而其间的距离远近和植物跨越海洋的传播能力直接制约了岛屿的植物种类组成[2]。

香港三面环海,境内大小离岛共有235个,其中面积大于100 hm2的超过30个。离岛植物区系的形成不仅与地质史上的变迁紧密相关,也与其独特的地理位置和人类及动物活动有着巨大的联系。岛屿是一个特殊的独立区域,海域隔离降低了岛屿间的有效基因流,形成了岛上生物区系的独特性[3]。因此,研究香港离岛的植物传播及植被演替对探究岛屿植物种子传播与岛屿植被演替的规律有着重要意义。

我们近年来多次对香港121个离岛进行实地调查,本文根据所收集的资料与植物采集的数据,分析了离岛岛屿内的果实类型和传播方式,并对离岛植被的演替进行了探讨,为香港离岛岛屿的生物多样性保护提供基础数据。

1 自然地理概况香港地处珠江三角洲东岸,是一个多雨的地区,年均降雨量为2214 mm,5-9月为雨季,10月至翌年的4月为旱季;年平均气温为2.28℃,1月最冷,平均温度15.8℃,7月最热, 平均温度28.8℃[4]。高温多雨的气候条件十分有利于热带、亚热带植物的生长。

香港的地带性植被类型是南亚热带常绿阔叶林[5],但原生植被基本上不存在了,目前的植被主要是战后经过半个多世纪恢复起来的次生植被。灌丛群落和草地在香港分布较广,原来十分茂盛的红树林群落, 由于人类的开发活动, 现已所剩无几了[4]。

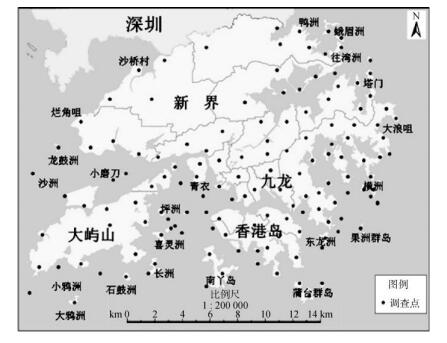

2 研究方法通过多次对香港离岛进行实地调查,采集标本和鉴定,结合相关文献资料,对植物种类进行编目、分析,共调查了121个离岛(图 1),并用GPS记录各离岛经纬度坐标。

|

图 1 研究的香港离岛位置 Fig. 1 Geographic location of investigated offshore Islands, Hong Kong |

经实地调查统计,香港离岛共有维管束植物165科634属1128种(包括栽培植物8科56属93种、野生植物157科578属1035种)。其中,蕨类植物27科36属61种,分别占维管束植物总科、属、种数的17.20%、6.23%和5.89%;裸子植物3科3属5种,分别占1.91%、0.52%和0.48%;被子植物127科539属969种,分别占80.89%、93.25%和93.62%。

根据植物分类学对果实类型的划分,将1035种野生维管束植物果实划分为18个类型,蒴果、核果、浆果、颖果、瘦果、荚果、坚果、孢子、蓇葖果、胞果、聚合果、榕果、球果、梨果、聚花果、囊果、分果和单翅果,其中蕨类植物的孢子作为植物果实类型来计算(表 1)。

| 表 1 香港离岛植物的果实类型 Table 1 Fruit types of plants in offshore islands, Hong Kong |

从表 1可见,香港离岛植物的果实类型经蒴果最多,有231种(占总种数的22.32%),核果147种(占14.2%),浆果128种(12.37%),颖果110种(占10.63%),瘦果106种(10.24%),荚果94种(占9.08%)。核果和浆果由于果实肉质,常为鸟类和其它动物所取食,主要通过鸟类和动物传播;蒴果和荚果一般借助风、水流、自身的弹射力和爆裂力等非生物力来进行传播[6],但岛屿上长距离的传播还是主要靠鸟类和其它动物,因此存在二次传播的情况。

香港离岛植物中,坚果、孢子、蓇葖果、翅果、胞果、聚合果、梨果、聚花果等类型所占比列较小。除孢子和翅果主要以风力传播为主外,其余多数以动物传播为主。

4 香港离岛植物传播的主要方式分析通常岛屿隔绝的环境会限制生物物种多样性的发展, 使得岛屿生物与大陆生物基因交流的机会很少,从而形成了岛屿生物区系的独特性[7]。但是,植物物种的存在和延续不仅依靠它的忍耐力、竞争力和环境的作用,而且依靠它从一个区域扩展到另一个区域的能力,即散布能力[1]。因此,对于岛屿而言,繁殖体传播方式对岛屿上生物的物种多样性的发展是十分重要的。香港离岛由于自身面积小、土壤稀薄等因素限制,加上与大陆距离不远,因此在香港这121个离岛植物中,缺乏特有种,绝大部分植物是从附近的大陆或岛屿通过海流、动物、风或人为方式传播进来的。

根据Howe等[8]和Pijl[9]对植物种子传播方式的划分方法,将香港离岛植物种子传播的方式划分为4种,即:风力传播、水流传播、动物传播、人力传播。其中动物传播共有779种(包括鸟类传播722种,其他动物传播57种)、风力传播399种、水流传播60种、人力传播的归化植物29种。下面根据香港离岛植物器官的特点,结合当地植物的传播环境因子,将以上4种传播方式分别归为非生物传播和生物传播。

4.1 非生物传播非生物传播在香港离岛主要包括风力传播和海流传播。

风力传播 香港常年风力较大,且每年6-9月易发生台风。实际上5-11月期间都有受到不同强度热带气旋的威胁,每年平均有5~6次热带气旋威胁香港。台风常常带来豪雨、烈风和海潮,借助风力传播的植物,很容易被风从香港九龙、新界, 以及广东大陆吹到岛上。通过风力传播的植物数量较多,共有399种,占离岛植物总数的38.55%。主要有禾本科(Gramineae)、菊科(Compositae)、莎草科(Cyperaceae)、兰科(Orchidaceae)、荨麻科(Urticaceae)、萝藦科(Asclepiadaceae)、薯蓣科(Dioscoreaceae)和全部蕨类。该类植物果实细小, 质量较轻, 如蕨类植物中的薄叶碎米蕨(Cheilosoria tenuifolia)、剑叶鳞始蕨(Lindsaea ensifolia)等,孢子结构极轻,易随风传到远处。此外,靠风力传播的光叶藤蕨(Stenochlaena palustris)在香港仅见于匙羹洲的海岸边,十分珍贵。兰科的黄花美冠兰(Eulophia flava)和橙黄玉凤花(Habenaria rhodo-cheila)等种子小而轻,适合风力传播。有些由风力传播的植物果实或种子的表面常生有絮毛、果翅, 或其他有助于承受风力飞翔的特殊构造,如莎草科的羽状穗磚子苗(Mariscus javanicus)具有花序粗糙、小穗具翅的特点,能够随风传播;蓼科(Polygonaceae)的何首乌(Fallopia multiflora)种子具有薄膜状气囊。几乎所有萝藦科、菊科和部分夹竹桃科植物的果实或种子,都具有依靠风力传播的能力,如萝藦科的匙羹藤(Gymnema sylvestre)、弓果藤(Toxocarpus wightianus)、娃儿藤(Tylophora ovata), 夹竹桃科的羊角拗(Strophanthus divaricatus),菊科的匐枝栓果菊(Launaea sarmentosa)、白子菜(Gynura divaricata)、鳢肠(Eclipta prostrata)等。尤其菊科植物的果实都有冠毛,在微风时就可向远处传播。此外,芙蓉菊(Crossostephium chinense)在香港多见栽培,但在番鬼伦洲有该种的野生种群分布,这在华南十分罕见。风力传播对岛屿草本植被和灌丛的演替起到关键的作用。

海流传播 香港离岛位于珠江口东侧,夏季海流在西南季风影响下,从南海经香港离岛附近流向台湾海峡,而冬季,在东北季风的推动下,从台湾海峡的海流经香港岛附近,流向南海。因此,海流能把南海和太平洋以及台湾等地具有漂浮能力的海岸植物果实和其他繁殖体飘到香港的岛屿上。根据调查,离岛植物通过海流传播的植物共60种,占离岛植物总数的5.79%。主要种类有木榄(Bruguiera gymnorrhiza)、角果木(Ceriops tagal)、秋茄树(Kandelia candel)、海榄雌(Avicennia marina)、单叶蔓荆(Vitex trifolia)、钝叶鱼木(Crateva trifo-liata)、草海桐(Scaevola sericea)、露兜树(Pandanus tectorius)、刺葵(Phoenix loureiroi Kunth)、厚藤(Ipomoea pes-caprae)、香附子(Cyperus rotundus)、苦郎树(Clerodendrum inerme)、楝(Melia azedarach)、伞序臭黄荆(Premna corymbosa)等海岸植物, 这类植物的果实或种子多具有漂浮能力, 有些种子表面具有丰厚的纤维质,如刺葵等, 或种壳非常坚硬, 如露兜树等,能够抵御海水的长时间浸泡仍具有发芽能力。香港海流传播植物中,草海桐是分布比较狭域的植物,其海绵状的种皮可借助海流来传播, 但目前仅见于南海西北部海岸的中国海南、广东、广西、台湾,以及越南,在香港多分布于牛尾海一带岛屿的沙质泥滩中,极为珍贵。

4.2 生物传播生物传播方式就是主要借助于生物媒介(Bioticvectors),如鸟类的移动性来增大种子存活的可能性,从而实现传播[10]。岛屿植物物种多样性和分布与植物传播媒介关系相当密切。通常岛屿隔绝的环境会限制生物多样性的发展,使得岛屿生物与大陆生物的基因交流机会很少,从而形成岛屿生物区系的独特性[6]。

4.2.1 动物传播调查表明,通过动物传播的植物共有779种, 占离岛植物总数的75.26%,因此,动物传播是香港离岛植物主要的传播方式,或许因为海岛环境的关系,离岛的动物传播又以鸟类传播为主。根据传播机制的不同,可将动物传播的方式分为附着传播(Epizochores)、体内传播(Endozoochores)和搬运传播(Synzoochores)等3种[9]。

附着传播 附着传播方式是植物种子依靠附着动物的体表上进行传播,香港离岛这类的植物种子都比较细小或表面具有钩针刺或有粘液分泌, 如鬼针草(Bidens pilosa)、土牛膝(Achyranthes asper)的果实具有钩针刺,莎草科的羽状穗磚子苗果具芒刺,禾本科的老鼠艻(Spinifex littoreus)、沟叶结缕草(Zoysia matrella)都能够通过附着在动物皮毛传播到远处。香港离岛的鸟类附着传播中,海桐花(Pittosporum tobira)是体内传播和附着传播兼备的种类,因其种子藏于红色的果实内而很容易被鸟类发现并取食,坚硬的种子难于消化排泄后实现体内传播。而粘质果肉带种子很容易被附着于鸟类的羽毛上传播,这种常见栽种于香港园林中的植物,在香港的东南部岛屿上有野生分布,局部十分常见, 这是鸟类传播十分成功的例子。

体内传播 依靠体内传播的植物,通常具有果实可食、肉质鲜美的特点,它的传播方式是通过动物啃食果实,种子进入动物体内并随动物迁移而进行传播的方式。在香港岛屿中较常见的有樟科(Lauraceae)的阴香(Cinnamomum burmannii)、樟(C. camphora)、潺槁木姜子(Litsea glutinosa),桑科(Moraceae)的细叶榕(Ficus microcarpa)、笔管榕(F. superba)和变叶榕(F. variolosa),茄科(Solanaceae)的茄属(Solanum)植物,葫芦科(Cucurbitaceae)植物,木通科(Lardizabalaceae)的大血藤(Sargentodoxa cuneata), 金粟兰科(Chloranthaceae)的草珊瑚(Sarcandra glabra),酢浆草科(Oxalidaceae)的酢浆草(Oxalis corniculata)等。体内传播的植物果实多数种壳坚硬,鸟类很难消化,排泄后种子仍不失发芽力。台湾核果木(Drypetes formosana)是鸟类传播的成功例子,具有肉质的核果,鸟类取食后因坚硬的种皮难于消化而被体内传播,此种是台湾和香港岛屿两地共有的种类,目前多见于岛屿上,台湾的台东和龟山岛有少量分布,在香港仅见于鸟类活动较多的尖洲、破边洲、北果洲、蒲台岛、宋岗洲和南丫岛, 极为少见。

搬运传播 这类传播方式是植物的果子, 通过被动物取食、种子掉落或被搬运到别处,而实现的传播方式,如壳斗科(Fagaceae)的甜槠(Castanopsis eyrei)、罗浮锥(Castanopsis fabri)等; 有一些植物的果实艳丽,容易被鸟类等动物捕食, 将果实带离,从而进行传播,如豆科(Leguminosae)的凹叶红豆(Ormosia emarginata)、猴耳环(Pithe-cellobium clypearia),桃金娘科(Myrtaceae)的桃金娘(Rhodomyrtus tomentosa)等。有的植物果实或种子细小且轻,可以同时被鸟播和风播两种方式传播,如莎草科的细叶飘拂草(Fimbristylis polytrichoides)、挖耳草(Utricularia bifida),禾本科的淡竹叶(Lopha-therum gracile)、五节芒(Miscanthus floridulus),锦葵科(Malvaceae)的黄花稔(Sida acuta)等;有的植物果实既可以被食用,同时果实或种子还有漂浮结构,因此除了鸟类传播也可以通过水力传播。如天南星科(Araceae)的海芋(Alocasia macro-rrhizos),锦葵科的桐棉(Thespesia populnea)等;有的植物果实既能通过风力传播,也能通过水流传播,如菊科的鳢肠(Eclipta prostrate)等。在调查中观察到,能通过两种或多种方式传播的植物由于传播渠道更多, 种子成活几率更大,因此在离岛岛屿的分布都比较多,如禾本科和莎草科的植物多数可以通过风播、鸟播两种方式进行传播,少数植物还能通过人力传播和海流传播等第三种方式进行传播。因此,这类植物的种类多,数量大,在离岛的植物中能成为优势科。

4.2.2 人力传播离岛由于人类活动而带入93种栽培植物,还有一些外来归化植物多数由于人类活动有意或无意带进岛内,目前离岛岛屿上通过人为传播带来的归化植物有29种,占离岛植物总数的2.80%。人类有意传播的如台湾相思(Acacia confusa)等;而另一些则是通过人类无意传播到岛屿上的,如红毛草(Rhynchelytrum repens);一些植物除了通过人力传播, 还能通过其他方式进行传播,如银合欢(Leucaena leucocephala)、光荚含羞草(Mimosa sepiaria)、含羞草(M. pudica)等还可通过动物进行传播。

5 植物传播与植被演替的关系在特殊的植被类型中,各种植物传播方式的比例称为传播谱(Dispersal spectrum),它主要受生态系统特征、环境条件和植物种类组成的影响[9, 11],因此传播谱在一定程度上反映了该地区的生境特征、植被和植物区系特征。本文所调查离岛的植被种类组成以灌木为主,而且主要传播方式是鸟类传播, 灌木丛不仅方便鸟类取食,也方便栖息。由于香港离岛常年风力较大,多台风,也有利于植物通过风力进行传播,因此风力传播是仅次于鸟类传播的第二大传播方式。人类传播相比较其他传播方式而言最少,在某些开发较多的岛屿上才能看到较多人类栽培的植物。

地史上,香港的离岛于中生代的燕山运动后, 于早侏罗纪末期的地壳运动中大部分已上升成陆, 森林植被也从这个时期发展起来[5]。香港境内大小离岛虽然其面积和海拔不尽相同,但岛屿植被具有比较一致的演替过程。新出现的岛屿上,首先到来的是风播植物,稍后为海流携带植物,然后是鸟播植物,而大陆岛屿的植物种子通常是由鸟类通过体表黏附或体内携带进行传播,由哺乳动物传播的植物一般仅出现在该动物能达到和生活的大陆岛上[1–2]。

香港的离岛均为大陆性岛屿,因距九龙半岛、新界及广东珠江口沿岸地区都比较近。在岛屿形成初期,依靠风力传播的地衣先来到这些岛屿,地衣对岛上岩石的风化形成少量土壤很有帮助,岛上的环境相对较好后,苔藓和蕨类相继而至,依靠风力传播的植物成为离岛植物区系形成的先锋种类,改善了岛屿环境, 随后海流传播的植物相继在岛上定居,繁衍后代。当岛屿具备鸟类和其他动物栖息、停歇的环境之后,其它依靠动物传播的植物种类才能在岛上得以生存[12–13], 从而使岛屿的生物多样性大大提升,同时也促使岛屿的生境多样化。

鸟类对香港岛屿植物的传播起到关键作用。香港鸟类种类极为丰富,包括候鸟和留鸟共518种[14]。根据观察,遍布于全香港各地的红耳鹎(Pycnonotus jocosus)、白头鹎(Pycnonotus sinensis)、白喉红臀鹎(Pycnonotus aurigaster)对岛屿植物的传播起到关键作用。特别是在离岛的灌丛群落中,桃金娘和车轮梅(Rhaphiolepis indica)是灌丛群落的优势种,每年入秋果实成熟季节,成群的红耳鹎和白头鹎来往于香港新界与岛屿之间,它们通过吞吃或啄吃,种子在体内不易消化,在迁移过程中排泄到岛屿上生根发芽,从而实现传播,使灌丛很快演替为小乔木群落。当岛屿植被演替到乔木群落时,森林中动物的栖息环境大为改善,鸟类种类和个体数量大大增加,有利于森林植被向着岛屿森林顶极群落演替。

群落中鸟类传播的樟科植物明显增加,如豺皮樟(Litsea rotundifolia)、阴香、短序润楠(Machilus breviflora)、绒毛润楠(M. velutina)和高大的浙江润楠(M. chekiangensis)等,形成以樟科植物为主、多物种组成的顶极群落。香港离岛植被演替中,鸟类和其他动物传播的榕属植物起着关键作用,鸟类把大陆上的细叶榕、高榕(Ficus altissima)、笔管榕等植物种子带到岛上,不论在土壤中或干热的石头上,甚至在树丫上都能发芽生根,迅速成长为大树。一颗大榕树不仅为数以千计的鸟类和其他动物提供栖息地,同时实现了植物种子的传播,促进了植被正向演替。

风对香港离岛植物的传播也起着非常重要的作用。位于香港东部和南部的外海岛屿,从塔门洲经大浪湾的尖洲、火石洲、果洲群岛、横澜岛至南部的蒲台群岛、南丫岛和索罟群岛等岛屿,由于常年风大浪急,植被极为低矮,有些岛屿的迎风坡常常形成铺地生长的垫状植被,组成植被的种类也相对较少,主要是一些靠风传播的匙羹藤、羊角拗、白子菜和孪花蟛蜞菊(Wollastonia biflora),以及靠鸟类传播的桃金娘、车轮梅等。

香港离岛近岸大面积的岩石裸露,寸草不生, 与台风造成的巨浪袭击有一定关系。由于岩石裸露,土壤缺乏,使得沿岸的沙生和红树林植被很难有立足之地。在岛屿植被演替初始,台风可把风播和海播植物的繁殖体吹到岛上,然而香港离岛常年遭受台风侵袭,强台风过后对岛屿的植被影响很大,特别是东部至南部一带的岛屿植被遭到严重破坏,强大的台风通常伴随着巨浪可把岛屿沿岸大约离海平面8 m左右的植物吞没,可见强台风对香港岛屿植被造成严重影响。

6 讨论在香港离岛1035种野生植物中,共有799种植物通过动物传播,可以得知,动物传播是离岛植物最主要的传播方式。动物传播之所以是离岛植物最主要的传播方式,一方面香港自然生境优越,又位于全球最大的候鸟迁飞区,其本身动物多样性极为丰富,另一方面香港环保团体及政府多年来大力提倡自然保育,改善了动物栖息的环境,增加了香港动物的物种数量。如今,香港的生物多样性保护成效有目共睹[14]。尤其在离岛植物中,易吸引动物取食的肉质核果、浆果占比例较大。

风对植物传播起着重要作用,但强台风对植被的演替会造成灾难性的后果[15]。香港地区常年受到台风侵袭,历史上关于超强台风记录,分别是1962年的“温黛”、1964年的“露比”,1971年的“鲁思”、1979年的“荷贝”,2012年的“韦森特”,对岛屿植被的影响很大。台风可把一些植物的繁殖体吹到岛上,但强台风也可使植被林冠遭到破坏,使群落演替停滞不前,甚至倒退。香港各岛屿由于所处的地理位置不同,植被受到风的影响不同,植被的发育和物种组成也就各有不同。如位于香港西部、珠江口东部的离岛,包括龙鼓洲至大屿山一带岛屿,以及大鹏湾的吉澳、娥眉洲、平洲一带和吐露港、牛尾海等地的岛屿,由于常年风平浪静,植被发育良好,植被外貌较为高大,物种组成十分丰富;而位于香港东部和南部的外海岛屿,从塔门洲经大浪湾的尖洲、火石洲、果洲群岛、横澜岛至南部的蒲台群岛、南丫岛和索罟群岛等岛屿,由于常年风大浪急,植被极为低矮,有些岛屿的迎风坡常常形成铺地生长的垫状植被,植物物种也都相对较少。由此可见,风对植被的影响十分重要。

| [1] |

WANG H S.

Floristic Phytogeography[M]. Beijing: Science Press, 1992: 106-109.

王荷生. 植物区系地理[M]. 北京: 科学出版社, 1992: 106-109. |

| [2] |

WU J H, ZHANG S.

Plant Geography[M]. 3rd ed. Beijing: Higher Education Press, 1995: 69-121.

武吉华, 张绅. 植物地理学[M]. 第3版. 北京: 高等教育出版社, 1995: 69-121. |

| [3] |

WEI N, WANG Z S, AN S Q, et al. Conservation of oceanic island biodiversity:A review[J].

Chin J Ecol, 2008, 27(3): 460-468. 魏娜, 王中生, 安树青, 等. 海洋岛屿生物多样性保育研究进展[J]. 生态学杂志, 2008, 27(3): 460-468. |

| [4] |

XING F W, CORLETT R T, ZHOU J C. Study on the flora of Hong Kong[J].

J Trop Subtrop Bot, 1999, 7(4): 295-307. 邢福武, CORLETTR T, 周锦超. 香港的植物区系[J]. 热带亚热带植物学报, 1999, 7(4): 295-307. |

| [5] |

ZHANG H D, WANG B S, HU Y J, et al. Vegetation of Hong Kong[J].

Suppl Acta Sci Nat Univ Sunyatseni, 1989, 8(2): 1-172. 张宏达, 王伯荪, 胡玉佳, 等. 香港植被[J]. 中山大学学报论丛(自然科学), 1989, 8(2): 1-172. |

| [6] | ARBELÁEZ M V, PARRADO-ROSSELLI A. Seed dispersal modes of the sandstone plateau vegetation of the middle Caquetá River Region, Colombian Amazonia[J]. Biotropica, 2005, 37(1): 64-72. DOI:10.1111/j.1744-7429.2005.03077.x |

| [7] |

COX C B, MOORE P D. ZHAO T Q. translated. Biogeography:An Ecological and Evolutionary Approach[M]. 7th ed. Beijing:Higher Education Press, 2007:1-411. COX C B, MOORE P D.

赵铁桥. 译. 生物地理学——生态与进化的途径[M]. 第7版. 北京: 高等教育出版社, 2007: 1-411. |

| [8] | HOWE H F, SMALLWOOD J. Ecology of seed dispersal[J]. Ann Rev Ecol Syst, 1982, 13(1): 201-228. DOI:10.1146/annurev.es.13.110182.001221 |

| [9] | van der PIJ L. Principles of Dispersal in Higher Plants[M]. Berlin: Springer-Verlag, 1983: 993-994. |

| [10] |

SU Z Y, ZHONG M J. The ecological characteristics of seed dispersal[J].

J Zhongkai Agrotechnol Coll, 1993, 6(1): 48-53. 苏志尧, 仲铭锦. 种子传播的生态学特点[J]. 仲恺农业技术学院学报, 1993, 6(1): 48-53. |

| [11] | HUGHES L, DUNLOP M, FRENCH K, et al. Predicting dispersal spectra:A minimal set of hypotheses based on plant attributes[J]. J Ecol, 1994, 82(4): 933-950. DOI:10.2307/2261456 |

| [12] |

SHANG Y C.

Ecology[M]. 2nd ed. Beijing: Peking University Press, 2002: 296-325.

尚玉昌. 普通生态学[M]. 第2版. 北京: 北京大学出版社, 2002: 296-325. |

| [13] |

ZHOU J S, YAN Y H, XING F W. A preliminary study on the seed dispersal and floristic geography of Po Toi Islands, Hong Kong[J].

Acta Sci Nat Univ Sunyatseni, 2006, 45(S2): 183-188. 周劲松, 严岳鸿, 邢福武. 香港蒲台群岛植物传播与形成[J]. 中山大学学报(自然科学版), 2006, 45(S2): 183-188. |

| [14] |

ZHOU J C, LIU W N, HOU C H, et al. The present status and conservation of the biodiversity in Hong Kong[J].

Chin Biodiv, 2000, 8(1): 25-35. 周锦超, 刘惠宁, 侯智恒, 等. 香港的生物多样性及其保育工作[J]. 生物多样性, 2000, 8(1): 25-35. DOI:10.3321/j.issn:1005-0094.2000.01.004 |

| [15] |

XING F W.

Flora and Vegetation of Qizhou Islands in Hainan Province[M]. Wuhan: Huazhong University of Science & Technology Press, 2016: 68-75.

邢福武. 海南省七洲列岛的植物与植被[M]. 武汉: 华中科技大学出版社, 2016: 68-75. |

2017, Vol. 25

2017, Vol. 25